Por Sofía Durand Fernández

Por Sofía Durand Fernández

sofdurfer

“Este problema de miércoles, cómo me jodió toda la vida”.

Se escucha a Mariette Diamant decir esto, hablar de su devoción por el catolicismo, de su temor por no ser aceptada, y mantener conversaciones con amigas que la instan a que diga la verdad. Su verdad.

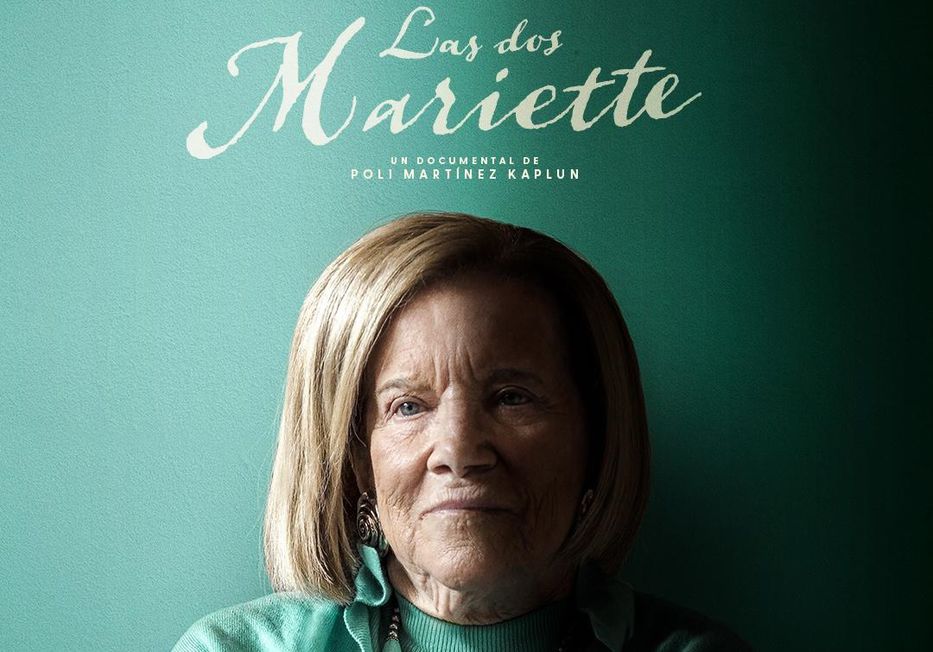

Como bien adelanta el título del documental, dos Mariette conviven en una. La que creció y construyó su vida en Argentina, y la que fue hija de una familia que tuvo que huir de la Shoá. Es esta ruptura la que la ha perseguido gran parte de su vida, y que ella ha decidido esconder, o no ha sabido cómo exponerla.

Las dos Mariette (2023) aborda este camino de sanación hacia la verdad. A sus 90 años, Mariette se embarca en una tarea de apertura y aceptación. No solamente se sumerge en su historia, sino que también se la comunica a sus hijos, nietos y bisnietos.

La cámara acompaña sin invadir, y detrás de ella se encuentra Poli Martínez Kaplún. No es la primera vez que la directora trata estos temas. En 2016, con Lea y Mira dejan su huella y en 2019, con La casa Wannsee, Martínez Kaplún pone bajo el foco historias cuyo núcleo reside en la identidad, y puntualmente, las rupturas identitarias causadas por el Holocausto. Incluso, en La casa Wannsee, la directora captura una historia de su propia familia. Este documental ganó el Premio a Mejor Documental por la Audiencia en el Miami Jewish Festival 2020.

Las dos Mariette se estrenó el 8 de diciembre por OnDIRECTV y está disponible en la plataforma DGO.

Poli Martínez Kaplún. Cortesía de producción.

La casa Wannsee, Lea y Mira dejan su huella y Las dos Mariette constituyen una trilogía sobre la identidad. ¿Cuál es la singularidad de esta última respecto a las otras dos?

Es cierto que Las dos Mariette viene a completar una trilogía en el sentido de que son temas recurrentes: el trauma, el sobreviviente —en este caso del Holocausto—, lo que es haberse sentido percibido y con posibilidades de morir en los campos de exterminio, la inmigración y también el miedo que subsiste porque incluso emigrando hay que seguir ocultando la identidad. Creo que en esta película es muy claro cómo siguió perpetuado este miedo e incluso un poco hasta el día de hoy, porque en el caso de Mariette, ella no puede hablar de su judaísmo y de su pasado hasta muy tarde en su vida. Recién empieza a partir de los 70 años, la película la hicimos cuando ella tenía casi 90 y todavía le costaba mucho hablar.

Entonces quizá da cuenta de eso, de cómo los dolores pueden encriptarse durante tanto tiempo y qué pasa cuando no existe esa transmisión, cuando no se abre la historia de nuestros antepasados, no solo en el caso de Mariette, sino también de generación en generación. Hay un trabajo sobre lo intergeneracional que me pareció muy interesante. Y al final nos demuestra un poco eso, como el dolor, al estar silenciado y encriptado, es mucho más complejo de sobrellevar que cuando se empieza a esparcir y a poner en discusión.

Relacionado a lo intergeneracional, ocurre que, sin ánimos de hacer un daño, se termina negando la identidad a sus descendientes, algo que puede llegar a ser doloroso. En la película, varios familiares que ya son adultos descubren su identidad.

No sé si identidad como gran palabra, porque uno tiene múltiples identidades. Sí un aspecto de la historia y de su identidad. Por qué fueron perseguidos, qué es el judaísmo, que es una palabra que no aparecía mucho en la familia, y sin embargo son hijos, nietos, bisnietos de esa historia, eso es lo que los trajo a la Argentina, haber sido judíos en esa Europa sangrienta durante la Shóa y haber tenido que migrar en esas condiciones. Entonces no conocer ese aspecto de esa historia que vivieron los antepasados, de una generación bastante reciente, inhibe un montón de conocimiento acerca de dónde uno viene.

Esta historia es un caso muy particular, pero quizá ponemos el foco también en la película sobre qué pasa con las historias que portamos y no conocemos. Y muchas veces el silencio aparece como una manera de encriptar el trauma, algo que la gente no puede verbalizar. Al no poder contarlo hay toda una transmisión que se obtura y también todo el aprendizaje que uno puede tener sobre esa vivencia que tuvieron nuestros antepasados. El tiempo da una distancia con relación al episodio del trauma y también quizá la aparición de los hijos y los nietos que empiezan a preguntar. Bienvenidos sean, porque realmente hay mucha información y mucho aprendizaje a partir de conocer esa realidad.

Cortesía de la producción

Tal vez no es algo principal, pero en la película está presente la influencia y el impacto del espectro socioeconómico sobre la decisión de Mariette.

Sí, quizá es la singularidad de esta historia. Aparece enseguida la pregunta de por qué aparece la persecución. Ellos tenían que venir, se convirtieron al catolicismo porque en la época del 40 no se podía venir como judío a Argentina, no te daban visa. Es una información un poco rara, la gente no la entiende bien, porque viste que Argentina es el país donde hay más judíos en Latinoamérica. Imaginate la enorme incidencia de la población judía a pesar de que sigue siendo muy baja con relación a la población total. La gente que entró como judía durante la guerra no podía hacerlo como judía, tenía que conseguir papeles. Ellos consiguen papeles de bautismo católico, entonces entran como católicos.

Pero está el tema de por qué ella perpetuó el silencio, por qué nunca más se volvió a hablar, incluso 50 años después. Tiene que ver con esos círculos en los que estuvo Mariette. Ella fue a un colegio católico, en esa época en los colegios católicos se decía que los judíos habían matado a Cristo. Estaba llena de connotaciones antisemitas la palabra “judío”, y poder asumirlo y decir de dónde venía, porque su madre se lo dijo casualmente, para ella era imposible. Por eso también justifica por qué dejó de hablarlo durante tanto tiempo: por el prejuicio y el antisemitismo vigente. Es una pena ver una actualización de esos prejuicios hoy en día.

En el proceso integro de realización documental es difícil no involucrarse con la persona y su historia. ¿Cómo construiste el vínculo con Mariette?

Esa es una actitud que como documentalista uno debe tener para poder acercarse al personaje. El documental es lo más cercano a la realidad, uno intenta representar y ser de algún modo fiel a cierta verdad, por lo menos a la del personaje. Para acercarse a eso se requiere un vínculo muy íntimo. En este caso había un silencio, un dolor encriptado, entonces no fue nada fácil y yo tuve que tener mucho cuidado de no empujar ni lastimar, de no ir más allá de lo que ella podía decir. Quizá también había una especie de trabajo terapéutico, no porque yo iniciara algo terapéutico con ella, pero empezar a hablar es el comienzo de cierta cura que obtienen las personas, poder sacar el dolor de adentro. Hay una premisa fundamental al hablar y es que alguien pueda escuchar, y quizá la cámara y mi lugar como directora tuvieron ese papel, que ella pudiera encontrar un buen entorno para poder expresar eso que le generó tanto temor y que hizo que durante tanto tiempo no lo pudiera decir.

Cortesía de la producción

El desafío del documental es capturar los acontecimientos conforme ocurren, no hay un guion.

Las cosas aparecen en la cámara, no es que uno guiona lo que el personaje va a estar diciendo. Es una conversación que ocurre en cámara, uno no puede tocar el timbre y ensayar una escena, no es ficción. El documental recibe la espontaneidad como una de sus premisas fundamentales. También eso de la observación de lo real, poner la cámara en una situación que está ocurriendo. Y acá lo que sucede es la apertura a un silencio, entonces la cámara no puede ser en absoluto invasiva, tiene que estar escuchando y tiene que proponer ese espacio para que la persona pueda explayarse.

Yo estoy muy agradecida a Mariette y a la familia, porque la familia también aceptó reflexionar y conversar intrafamiliarmente con la cámara. Es algo muy generoso, porque permite que todos los que vemos la película podamos asistir a un conflicto familiar tabú, silenciado, y que inmediatamente también podamos identificarnos. ¿Qué pasa cuando no sabemos qué está sobre nosotros? ¿De qué manera se sigue inscribiendo? ¿De qué manera circula?

¿Qué te dijo Mariette cuando vio el documental?

Todo fue un proceso complicado para ella, de ir abriéndose. Y a veces ella sentía que avanzaba demasiado. La cámara fue una oportunidad de empezar a reflexionar sobre el tema, no solo decirlo y verbalizarlo, sino también entender por qué ella lo había silenciado durante tanto tiempo. Cuando conoció su historia no se la contó ni a sus hijos ni a sus nietos, empieza muy de a poco. Todo eso a ella le generó un gran esfuerzo, una persona de casi 90 años. Pero después cuando vio la película se empezó a sentir aliviada, también con la recepción que tuvo en su familia, que la acompañó y fueron a ver la película. A nivel intrafamiliar fue muy reparador.

Después de tres documentales con muchos puntos en común, ¿te gustaría seguir por ahí o estás cerrando un círculo?

Por lo menos estos temas aquí se terminan. Hacer un documental es mucho trabajo, mucha búsqueda, mucha investigación sin saber en qué puerto terminás. Es un proceso que uno empieza y después no sabés cómo vas a terminar y si lo vas a terminar. Estamos en la búsqueda, hay muchos temas interesantes que nos convocan, y quizá en esta línea de los silencios, en las cosas que suceden, que marcan, y que no aparecen o no se dicen. El arte, la expresión artística, es una posibilidad de canalizar esos temas que la sociedad tiene apartados o que significan un tabú y cuando se trata de situaciones dolorosas son cosas que incluso la gente no se anima a hablar; los artistas lo traen a la arena pública.

Por Sofía Durand Fernández

Por Sofía Durand Fernández

sofdurfer

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla reportarcomentario@montevideo.com.uy, para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]