Por Ivonne Calderón | @malenamoon13

“Oigan esa salsa, díganme si no es la sucursal del cielo”, dice Rubén Paces. Uno de los personajes de la célebre novela del escritor colombiano Andrés Caicedo, ¡Que viva la música! (1977). Ese discómano (quizás el alter ego del autor) y fanático de la salsa que en 1969 fue a parar a la tarima de la Caseta Panamericana en una noche calurosa y festiva, hipnotizado por el sonido de Richie Ray y Bobby Cruz, los artistas puertorriqueños invitados. Un año antes de aquel magnífico show en el que Rubén vio por primera vez a Los Durísimos, el diario El Tiempo de Bogotá había anunciado: “El boogaloo se toma a Cali”. Un titular que, sin proponérselo, advirtió la transformación cultural que tendría lugar en la ciudad.

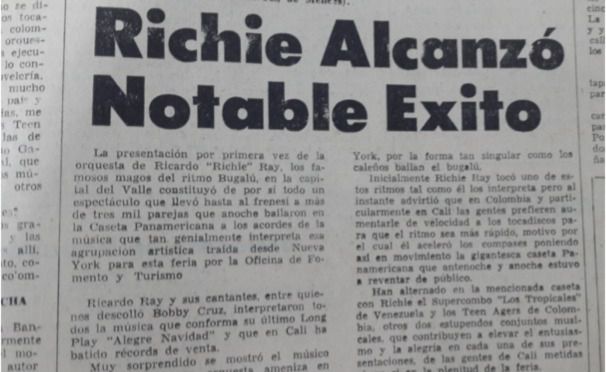

La noche del 26 de diciembre de 1968, al ritmo del "Jala jala" y en el marco de las Ferias de Cali, Richie y Bobby descubrieron con asombro el frenesí de un pueblo por su música. La gente bailaba veloz y eufórica ––al mejor estilo caleño–– revelándoles a los Reyes de la Salsa el impacto que lograba la revolución musical recientemente iniciada en Nueva York. "Fue cuando se hizo la justificación de esta ciudad, Ricardo Ray inventó el mito”, declaraba el mismo Rubén, rememorando con nostalgia el momento en que, en un viaje lisérgico que alcanzó a nublarle la memoria, escuchó en vivo tres versitos de "Yo soy Babalú". El mito del que habla es el de Cali como la capital mundial de la salsa.

En los años sesenta, el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba traería como consecuencia un aumento de la cantidad de migrantes de la isla hacia Nueva York. Allí, en la “capital del mundo”, músicos cubanos y boricuas gestarían una ruptura en el devenir musical del Caribe. Finalmente, le regalaron a América Latina el boogaloo (esa exótica mezcla de soul, rhythm & blues y ritmos afrocubanos como el mambo, el son y la guaracha), que puso a bailar a miles de latinos e incluso afroamericanos. Y aunque el puertorriqueño Pete Rodríguez ya había fascinado al público con su boogaloo "I Like It Like That", fueron Richie Ray y Bobby Cruz quienes acabaron llevándolo a la cima. De aquella inusitada fusión e intercambio cultural nació la salsa, un género que ha hecho vibrar a Cali por décadas. Porque en la Caseta Panamericana, los dueños del sonido bestial emocionaron a una ciudad que no volvería a ser la misma.

Los principales barrios de Cali (fundados con población negra proveniente del Pacífico y campesinos que huían de la violencia política de los años cuarenta) habían emergido al son de la música antillana. Sonidos que entraban a la ciudad a través de la radio de onda corta, del cine mexicano de rumberas y los discos de acetato que desembarcaban en el puerto de Buenaventura y viajaban algunos kilómetros hasta Cali. Después fue la salsa, que, con facilidad, se abrió paso en esa historia de consolidación barrial, hasta que los límites borrosos entre lo elitista y popular pasaron inadvertidos. Toda Cali se puso a bailar salsa.

La revolución musical que enalteció Caicedo en ¡Que viva la música! no fue una elección fortuita ni un capricho suyo. Mucho menos un elemento anecdótico. De hecho, el autor tomó prestado el nombre para su novela del álbum homónimo de Ray Barretto, otro grande del género. La salsa, que con su intensidad y arrebato atraviesa esta obra, era lo que pasaba en las calles de Cali durante los años sesenta y setenta. Andrés Caicedo supo leer ese fenómeno como una señal indiscutible del quiebre que se gestaba en las tradiciones culturales de su ciudad. Supo reconocer la fuerza que habitaba en lo marginal, en la cultura rebelde del pacífico. Que la salsa sublimaba en sus letras, en la furia de sus ritmos.

Es por eso que su principal obra literaria puede ser considerada como un poema de amor y odio a Cali. Una historia con mucho ritmo que se escribió al compás del boogaloo y del guaguancó, buscando reivindicar el baile colérico que movió a miles de personas ese diciembre emblemático de 1968, y posteriormente en 1969. Años de ruptura con el moralismo parroquiano de la ciudad y con el "sonido paisa”, el estilo de música tropical colombiana que había sido impuesto por las élites a las que tanto repudiaba Caicedo.

Foto: Archivo El País, Cali (Colombia)

“Eso no era sino un salirse de señoras acaloradas, de señores lívidos de ira, los organizadores: 'Saber que íbamos a traer una orquesta de homosexuales y drogadictos, mejor hubiéramos puesto discos', y las hijas de los organizadores [de la feria]: 'Mamá, qué es ese bugalú, eso no se puede bailar, qué vulgaridad'. […] E iban saliendo, vacías las mesas privilegiadas, esta rumba la arma el pueblo y va a durar hasta mañana, porque oye: ¿quieres más bugalú? Quién decía que no, quién, cómete ese piano Richie...”. Esto le relataba Rubén a María del Carmen Huerta, la rubia rubísima, la Mona protagonista de la novela, la mujer que aleteaba su pelo en la cara al moverse en la pista.

La misma chica de la élite caleña que, intrépida, atravesó las barreras de clase y fue a parar a una fiesta salsera de un barrio popular del sur. Al igual que la ciudad, ella saldría transformada del encuentro revelador con esa música. Decía: “Mis ojos serían como de pez mirando aquello, nadie se quedaba sentado, esa música se baila en la punta del pie. […] Me inflé de vida, se me inflaron los ojos de recordar cuánto había comprendido las letras en español, la cultura de mi tierra: ¡Abajo la penetración cultural yankee! Salí de allí corriendo, obligando a mis amigos a que, sin un segundo de pérdida, me siguieran. […] De allí en adelante el norte fue para mí poluto y marchito”.

Y aunque la censura a la salsa de Richie Ray y Bobby Cruz intentó imponerse en la ciudad, en 1970 y 1971 no fueron invitados a la Feria de Cali por “inmorales”, el género siguió vivito y coleando. Con brío, el propio Andrés Caicedo empapeló la ciudad en 1971 con carteles diseñados por él mismo, que daban cuenta de su admiración por la salsa y su rechazo a la censura: “El pueblo de Cali rechaza a Los Graduados, Los Hispanos y demás cultores del sonido paisa. Hecho a la medida de la burguesía, de su vulgaridad. Porque no se trata de 'sufrir me tocó a mí en esta vida', sino de 'agúzate, que te están velando'. ¡Viva el sentimiento afro-cubano! ¡Viva Puerto Rico libre! Ricardo Ray nos hace falta". Aquellos fueron, además, los carteles que el autor en su ficción hizo distribuir a Rubén Paces cada diciembre por la ciudad de Cali. “Pero nada. Richie Ray no volvió jamás”.

Foto: Archivo El País, Cali (Colombia)

Los Reyes de la Salsa no regresarían a Cali hasta 1981, cuando Andrés Caicedo, al igual que su personaje Rubén, ya había terminado con su vida. Sin embargo, Los Durísimos habían transformado para siempre la historia musical de una ciudad que, hasta hoy, sigue siendo la gran preservadora de la memoria del género. Cali fue la capital mundial de un ritmo caribeño de proyección panamericana que, probablemente, no imaginó convertirse en el sentido identitario de una población que sigue bailando a paso vertiginoso. Porque “Cali es Cali, lo demás es loma”.

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla reportarcomentario@montevideo.com.uy, para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]