Por Federica Bordaberry

Por Federica Bordaberry

federicaborda

______________________________________________________________________________________

“Debo, esta mañana, llamar al corredor, pedir papelería y hacer que me arreglen el reloj. Ahora me acostaré. Sin embargo, al final de una vida arrugada por el desengaño, la soledad y la confusión, en medio de una enfermedad mortal, uno encuentra esta coda, como una campana que suena: “La literatura ha sido la salvación de los condenados; la literatura, la literatura ha inspirado y guiado a los amantes, derrotado la desesperación, y tal vez pueda, en este caso, salvar al mundo”. (Diarios de John Cheever)

______________________________________________________________________________________

Un hijo escribe sobre su padre: “No podía escribir ni siquiera una postal sin encontrarse consigo mismo. Pero escribiría la postal de todas formas. Se encontraría consigo mismo, se transformaría y recibirías una postal del carajo”.

Eso escribe un hijo sobre su padre en un prólogo que desafió a todos los prólogos en belleza y en la relevancia de su contexto.

Ese hijo es Benjamin Cheever (1948), hijo de John Cheever (1912-1982). Ambos son americanos, ambos son escritores, pero no significaron lo mismo para la literatura del mundo y mucho menos para la de su país.

Benjamin es hijo de John en todo sentido. Él es quien se encarga de escribir el prólogo de los Diarios de John Cheever (1990), una vez que su padre había muerto y, antes, de recopilar memorias de su padre en otro libro llamado Cartas de John Cheever (1988). Benjamin es quien escribe sobre el padre, quien hereda la profesión del padre, quien se encarga de publicar su legado una vez que esté muerto, quien tendrá la condena de heredar el apellido de escritor y de ser comparado de forma constante.

Aunque no importa. No importa porque Benjamin también es buen escritor (al menos cuando escribe sobre su padre) y porque si existe algún rencor no aparece, en absoluto, en ninguno de los dos libros. Al contrario, desborda ternura.

El diario de un escritor no es “ni la vida exactamente, ni la ficción”, dijo alguna vez sugirió Elizabeth Hardwick (1916-2007), la crítica y escritora americana. Aclaró que es, más bien, uno de esos sueños en los que los amigos muertos, con sus viejas sonrisas arrugadas y gruñidos, sus temas, te encuentran al doblar una esquina”.

Es lógico, entonces, que los diarios de Cheever padre traten de esos temas que nos encuentran al doblar en una esquina: sobre Dios, sobre el sexo, sobre la culpa, sobre el vínculo humano con la naturaleza, sobre la infidelidad, sobre la angustia.

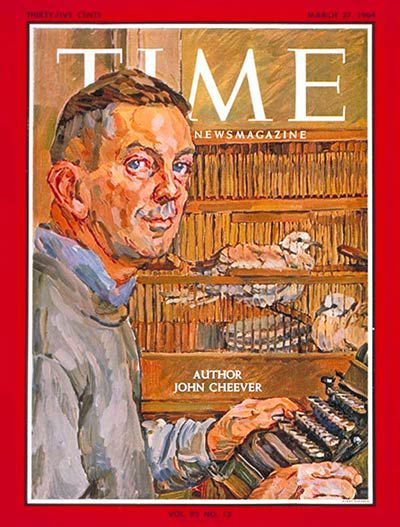

Portada de la revista Time en 1964 donde le dedicaron la portada a John Cheever con una pintura

Ahí también aparecen muy en claro las inclinaciones homosexuales de Cheever. Fue un hombre que reprimió su bisexualidad la mayor parte de su vida de casado. En ese sentido, los diarios están llenos de romances no correspondidos, fantasías sexuales y posibilidades eróticas.

“Uno podría, con un toque, romper las leyes de la ciudad y el mundo natural, exponer las cargas inútiles de la culpa y el remordimiento, y hacer algún reclamo por la naturaleza caprichosa y catastrófica del hombre”, escribió al respecto.

Esas reflexiones íntimas, que caminan a lo largo de cientas de páginas, aparecieron a nivel público ocho años después de la muerte de su autor por cáncer de pulmón. A esa atlura, e incluso antes de morir (aunque la muerte es el mejor sponsor) ya había sido consagrado como uno de los mejores cuentistas y novelistas americanos.

“Rara vez una vida talentosa y creativa ha parecido más triste”, escribió John Updike (1932-2009), otro reconocido escritor americano, según el New York Times, cuando leyó los diarios. Quizá, ahí dentro, esté el porqué John Cheever fue tan buen escritor.

Una entrada del diario en 1959: “Ahora un viento despejado ha surgido del Noroeste. Pensaré en el infierno y la familia”.

Cuando murió en 1982, Cheever le dejó a su familia una obra huérfana, sin corregir e inédita. Eran veintinueve cuadernos de hojas sueltas que editó, con mucho cuidado y cariño, Robert Gottlieb.

Previo a su lanzamiento, empezaron a aparecer extractos del diario en la revista americana The New Yorker. Hubo quienes reaccionaron con entusiasmo y quienes se ofendieron. Según Benjamin Cheever (lo escribió en el prólogo), quienes se sumaron a la crítica de publicar los diarios tenían dos preguntas: ¿le hubiera gustado a John Cheever ver publicado ese material? Y en caso afirmativo, ¿por qué?

Pero Cheever (padre) quería que sus diarios vieran la luz. Cheever (hijo) lo sabe porque su padre se lo dijo antes de morir.

Aunque antes de todo aquello -del prólogo, de los diarios, de las críticas de los críticos y de la gente- Benjamin había publicado las cartas de su padre y dejó en claro ahí el vínculo que tenía con él. Ese vínculo tan especial que, a pesar de leer extractos que le generarían un dolor profundo, tendría el amor para entender el sufrimiento interno de su padre y hacer de eso una obra.

Retrato de John Cheever - Imagen guardada por la Biblioteca del Congreso americano

En este primer libro, las Cartas de John Cheever, el hijo escribe que ningún episodio significativo de la vida de su padre vida pasó sin que quedara registrado en su correspondencia. Es que escribir cartas le resultaba fácil y, bastante seguido, escribía hasta treinta por semana.

En la introducción, Benjamin escribe sobre la muerte de su propio padre. Sobre cómo lo vio morir. Sobre cómo quiso traerlo a la vida de vuelta. Sobre cómo se fue de todas formas.

Dice:

Cuando mi padre dejó de respirar, traté de encender sus pulmones nuevamente soplando aire a través de sus labios. Entonces, puse mis brazos alrededor de él. Mi madre y mi hermana se unieron en el abrazo. Podía escuchar a mi hermana y a mi madre llorar y luego podía escucharme a mí mismo.

Estábamos parados al pie de la cama cuando llegó el hombre de la funeraria. Las tres caras estaban empapadas de lágrimas.

Mi padre estaba desnudo, excepto por un yeso blanco fresco en una pierna. Había tenido una mala caída a principios de semana. Su piel era pálida y luminosa, como pergamino, y recuerdo haber pensado que parecía como si todavía tuviera muchos años de desgaste.

Murió en el dormitorio principal de su casa en Ossining, Nueva York. Eso fue el 18 de junio de 1982. Desde entonces, he encontrado muchas formas moderadamente exitosas de traerlo de vuelta, de hacerlo cercano y real. Uso su reloj, releo sus libros, hablo con sus amigos. Leo sus cartas.

Solía instarme a tirarlas. “Guardar una carta es como tratar de preservar un beso”, dijo. Fui un hijo obediente, pero en este caso no escuché.

Por Federica Bordaberry

Por Federica Bordaberry

federicaborda

Acerca de los comentarios

Hemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAREsto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.

A su vez, habilitamos la casilla reportarcomentario@montevideo.com.uy, para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.

Si querés leerlo hacé clic aquí[+]